- [전원주택/땅이야기] 한옥 - 유려한 선으로 한옥의 미를 완성하다

-

도담채주택님

추천 2

조회 1760

2017.10.21 10:19

신고

추천 2

조회 1760

2017.10.21 10:19

신고

-

한옥 - 유려한 선으로 한옥의 미를 완성하다

한옥의 미를 완성하는 ‘기와’

한옥은 그 자체로 우리 선조들의 삶의 지혜와 아름다움이 담겨 있는 유산이다.

특히 한옥을 이루고 있는 기와 곡선의 아름다움과 유려한 선에 탄성이 절로 나온다.

투박한 기와들이 모여 완만하면서도 담담한 곡선을 완성하고 이내 주변 풍경에 자연스럽게 녹아든다.

한옥의 전형적인 품격이 느껴지는 기와는 모양도 건물의 용도에 따라 우진각, 맞배, 팔작, 모임 등 각양각색으로 나름의 개성들이 뚜렷하다.

한국 목조건축에서 아름다움을 자아내는 기와지붕은 우리 고유의 곡선미를 완성한다.

뿐만 아니라 기와는 목조 건물의 수명을 좌우한다.

기와만 잘 얹혀도 건물은 1,000년 이상 버틸 수 있다. 기와 잇는 장인의 번와가 중요한 이유다.

‘번와장’이란 지붕의 기와를 잇는 장인을 말한다.

우리나라에서 언제부터 기와를 사용했는지 정확히 알 수는 없지만 출토유물로 보아 삼국시대부터 본격적으로 사용되었던 것으로 추정된다.

따라서 이 시기부터 번와 와공이 시작되었다할 수 있다.

이후 삼국시대의 기와기술은 더욱 발달하여 기록에 의하면 ‘와박사’라는 장인이 있었고, 이들은 일본에 건너가 기와기술을 전해주기도 했다.

조선시대에는 태조 원년(1392)에 ‘와서’를 설치하여 기와를 생산하도록 하였으며, 태종 6년(1406)에는 ‘별와요’에서 기와를 보급하도록 하였다.

‘별와요’에는 와장을 비롯하여 승려도 배치해 대대적으로 기와를 제작했다.

와공의 명칭은 크게 두 가지로 구분되는데,

하나는 기와를 만드는 제와기술자로 ‘와공’ 또는 ‘와장’이라고 하며, 벽돌 만드는 장인이 기와도 함께 만들었기 때문에 ‘와벽장’이라는 명칭도 사용되었다.

기와를 올리는 장인은 ‘개장’이라고 하는데 이는 제와장인과 구분하기 위하여 붙여진 명칭이다.

기와를 만드는 것은 ‘번와(燔瓦)’라고 하고 기와 덮는 일을 ‘번와(翻瓦)’라 하기 때문에 기와 덮는 장인을 ‘번와와공’이라 한다.

건축에 생명을 불어넣는 일, 번와

번와를 단순히 기와를 쌓는 것으로 생각하면 안 된다. 기와 하나를 잘못 잇는 것은 전체 건축을 무너뜨릴 수 있는 일이다.

아무리 목재가 좋아도 지붕에 물이 새서 습기가 차면 썩는 게 나무다.

목재 위에 보통 흙을 놓는데 비가 새면 흙이 물을 먹고 목재가 흙으로부터 수분을 흡수하니 속에서부터 썩는 경우가 생긴다.

기와 한 장을 잘못 놓으면 대들보가 썩기도 한다.

여기에는 기와 재질도 중요한데, 양지와 음지에 놓일 기와를 고려해 이어야 한다.

덜 구워진 기와는 겨울에 수분이 얼고 녹으면서 터져 깨지기 일쑤이기 때문이다.

지붕을 올릴 때도 기둥에 하중을 덜 실어야 한다.

집을 구성하는 기와는 목재와 마찬가지로 생명체처럼 눈과 비바람을 견디며 나이를 먹는다.

그 생명력을 오래 유지하도록 기와를 잇고 지붕을 올려야 목조건축 문화재가 오래오래 살아 숨을 쉬게 된다.

여러 과정 중에 전통 한옥의 곡선미와 생명력을 좌우하는 것은 바닥기와 잇기다.

보토(補土) 위에 까는 바닥기와를 어떻게 잇느냐에 따라 용마루(지붕 중앙의 수평으로 된 부분)와 추녀의 곡선이 나오기 때문이다.

대개 바닥기와 3~4장을 놓은 다음 기와 위쪽에서 용마루까지 줄을 띄워 곡선과 높이를 조정한다.

‘번와’에는 오랜 지혜가 숨어 있다.

자연의 순리를 고려하면서도 건축목재에 생명력을 불어넣는 혼이 담겨 있다.

그래서 번와 과정은 단순하지 않다.

생석회를 피우고 기와가 앉을 자리인 연암을 다듬어 설치한 뒤 적심(積心)➊을 넣고 보토를 덮고 나서야 기와를 깐다.

그 위에 단열과 습기조절을 위한 보토를 덮는데, 적심이 너무 많이 들어가면 기와 선이 죽고 너무 적으면 쉽게 기와가 부서진다.

기와 수명은 기와에 까는 흙에 첨가된 생석회에 따라 결정된다.

시멘트가 100년이라면 생석회는 1,000년까지 간다.

기와 밑을 지탱하는 흙에 생석회가 잘 섞이지 않으면 기와는 흘러 내리고 심하면 무너지기도 한다.

건축물에 생명을 불어넣는 전통 번와기법과 그 기술을 갖고 있는 번와와공의 완성은 번와장의 손끝에 달려있다고 해도 과언이 아니다.

번와장으로서 복원한 문화재 가운데 가장 기억에 남는 ‘작품’은 경복궁 경회루. 지붕만 600평이라는 큰 규모에 적심을 넣는 기법이 달라 일일이 해체하고 다시 기와를 잇기까지 작업기간도 오래 걸렸고 품을 많이 들인 만큼 옛 방식 그대로 복원한 후의 보람이 큰 까닭이다.

앞으로 번와 기술을 지속적으로 보존하고, 전통 번와 기법의 전승을 위해 후계자 양성에도 힘쓰고 있다. 예비 건축주님! 공부를 하셔야 부실공사없는 집짓기가 됩니다.사전에 공부나 준비없이 공사를 진행하다가

미심쩍은 점이 발견되면 그때서 검색하고 공부를 합니다. 공부를 하는순간 아는것이 병이되는 경우가 발생합니다.

건축정석 시방서대로 공사하는 업자는 거의 없거든요.건축주가 아는많큼 업자와 갈등이 생깁니다.건축주님!

집짓기전에 핵심만 공부하세요!다음카페 도담채주택 전문카페 오셔서 "건축주 이것만 알아도 부실공사는 없다"

최소3번만 읽으면 부실공사 없읍니다.건축주 이것만 알아도 부실공사 없다⇒ 도담채 주택전문 다음카페지붕을 올리는 일은 기술에 아름다움을 더하는 작업이니만큼 처음부터 제대로 배우지 않으면 불가능하기 때문이다.

번와 기술의 전승이 활발히 이루어 졌으면 하는 바람이지만, 흙을 만져야 하는 고된 일인 데다 기간 또한 오래 걸리다 보니 전수받을 젊은이들이 없어 안타까울 뿐이다.

선조의 지혜가 고스란히 담긴 곡선미와 번와의 계승을 위해 부지런히 기와를 뜯고 이으며, 그 위에서 날마다 숨 쉬는 문화재로 오래 보존되길 기원한다.

➊ 적심은 지붕의 뼈대를 이루는 서까래와 지붕 사이 공간을 채우기 위해 목재를 넣는 작업이다.

글‧이근복(중요무형문화재 제121호 번와장 기능보유자)

- 고건축 쉽게 이해하기

1. 지붕의 종류

맞배지붕

우진각지붕

팔작지붕

모임지붕

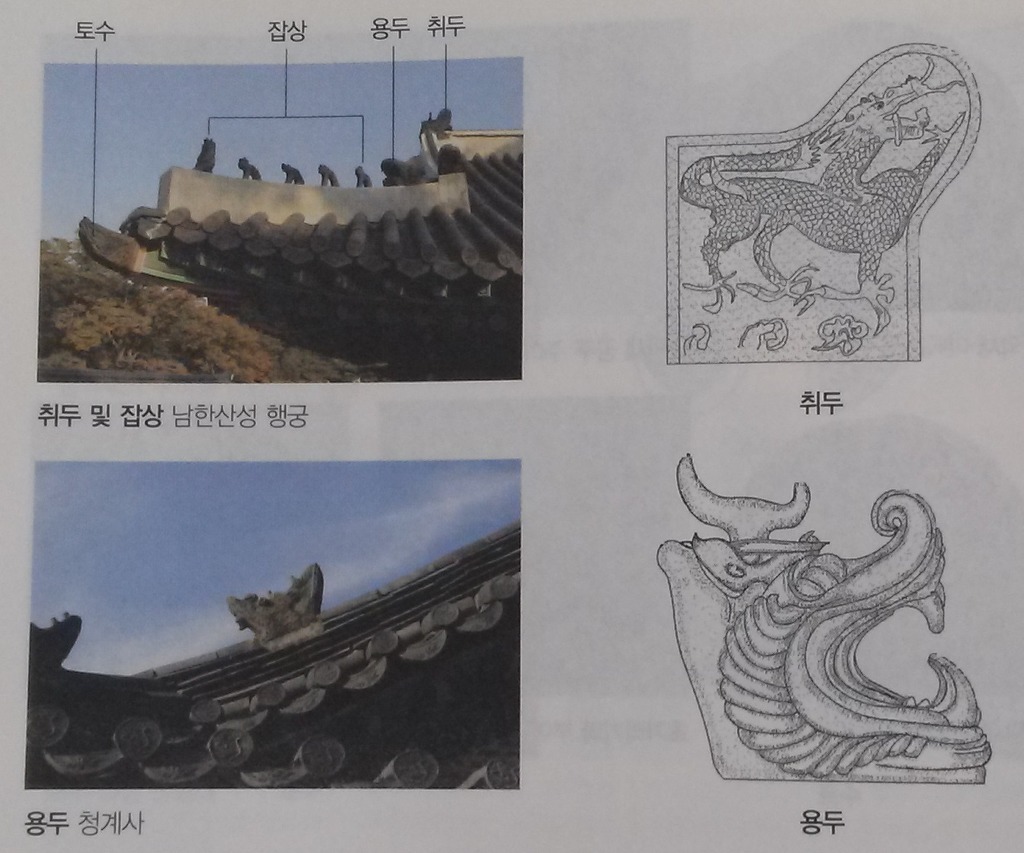

2. 기와의 종류 및 명칭